“医生治个体的病,代表解群体的忧,要从县域医疗‘小切口’,看全市民生‘大图景’。”8月6日,记者跟随“三晋人大代表采风行”采访团一行来到黎城县人民医院,看到该院院长、长治市人大代表郝红星在2021年当选市人大代表时写在笔记本上的这段话,深受感动。

在长治的城乡阡陌间,人大代表们正用专业与热忱丈量着民情。郝红星,一位白衣执甲的医院院长;王晓燕,一位弦歌不辍的教育工作者……他们将在诊室与课堂间感知的民生痛点,转化为推动政策变革的履职实践。

郝红星:白衣代表的“民生处方笺”

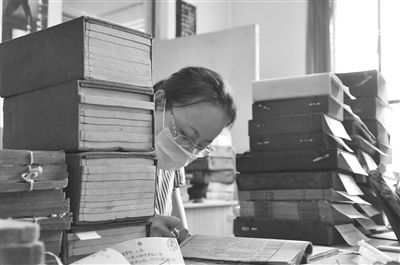

郝红星的白大褂口袋里,不仅放着听诊器,还装着一本民情记录本,这是他作为医者与代表的双重身份标识。从外科医生到市人大代表,25年临床经验让他深谙基层医疗痛点。

2021年当选代表伊始,医院里慢性病患者排长龙的问题就引起了他的关注。在门诊大厅,购药人群与就诊患者混杂造成拥堵,导致患者看病平均耗时40分钟。他当即推动建立慢病服务中心,实现挂号—开方—报销—取药“一站式”服务。该中心运行两个月以来,共服务462人,开方4337张,将购药时间压缩至10分钟。

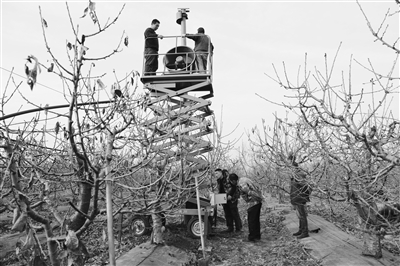

针对农村群众评残“跑断腿”难题,他打破每月固定评残模式,建立“即时评+上门评”机制。黎城县上遥镇长河村的李建连老人因交通不便多年未评残,郝红星带队上门为他进行评定。5年来,他牵头下乡评残20余次,惠及1300余名残疾人。这些实践催生了《关于优化基层残疾评定服务的建议》,推动县域助残体系重构。

担任院长后,他更将代表履职与医院改革深度融合:推行全面预算管理,仅换药包改用消毒纱布一项,5个月便节约支出2万余元;完成胸痛、创伤等五大急救中心建设,2023年新建重症医学科收治的82名危重患者全部康复出院;推动透析中心改造,让32名患者告别外出透析之苦。诊室卫生间防滑改造、食堂扩容、病房粉刷……这些“小体验”的改善,恰是民生温度的具象呈现。

王晓燕:师者代表的“讲台提案集”

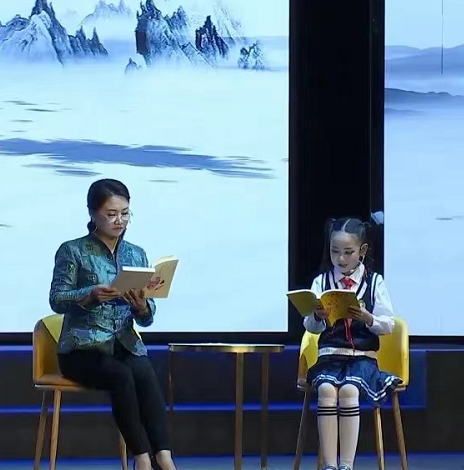

“民有所呼,我有所应”,武乡县青少年活动中心主任王晓燕的履职笔记扉页,印着这句贯穿她31年教学生涯的誓言。从音乐教师到省人大代表,她最懂三尺讲台上的喜忧。

在2019年省人民代表大会上,她提交《关于提高中小学班主任津贴的建议》,直指班主任“责任重、待遇低”的痼疾。该建议落地后,班主任月津贴从无到有增至500元。但更艰难的突围在职称战场:2021年,她经过调研发现,某百人编制小学仅3个高级职称名额,教师晋升需“等退休空岗”,“评职称”竟成了“等职称”。2021—2023年,她连续三次提交《关于提高中小学教师高级职称比例的建议》。2023年底,山西新政出台:小学高级职称比例从3%提至15%,中学提至25%—35%。消息传来,一位老教师握着她的手哽咽:“终于有了盼头!”

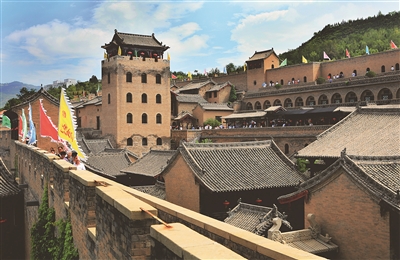

今年,她将目光投向沉睡38年的教龄津贴——现行标准仍停留在1985年的3—10元。“10元封顶的津贴,怎配得上终身从教的坚守?”在《关于提高教师教龄津贴标准的建议》中,她呼吁将津贴标准提升至200—500元,建立动态调整机制。履职路上,她始终是城乡教育的“摆渡人”:在青少年活动中心开设24项特长课程,春季学员达1300人次;组织“送教下乡”30余次,将航模、舞蹈课程送进乡村校园。当农村孩子在研学活动中触摸晋商木雕、吟唱太行山歌时,教育公平的种子已然发芽。

专业视角与民生痛点的精准对接

两位代表的履职成效,源于其专业视角与民生痛点的深度契合。

郝红星将医疗管理经验转化为政策精度:推动县医院与残联数据共享,实现评残“零次跑”;借力“千县工程”政策东风,争取资金完成五大急救中心建设;甚至将患者如厕安全纳入建议,促成全省卫健系统启动医疗机构无障碍改造。在他提交的50余份建议中,《关于推进县域医防融合的建议》等7件被列为重点督办议案。

王晓燕则把教学现场变为调研现场:在家访中收集教师评职称困境,在合唱排练时发现乡村美育短板。她提出的《关于缓解音体美教师短缺的建议》,促成武乡县建立教师“县管校聘”流动机制;《关于泰安巷改造的建议》让坑洼小路变身柏油大道。担任人大代表14年来,她的86条建议从课桌间飞向人大会场,其中21条直接推动政策出台。

当王晓燕为教师津贴深入调研、郝红星带着血压计走进养老院义诊时,民生发展的宏图正被拆解成一个个具象的改变。从10分钟取药到15%的职称比例,从无障碍卫生间到动态调整的教龄津贴——这些细微处的改变,终将汇成三晋大地最坚实的民生底座。

本报记者 王佳

责编:李青