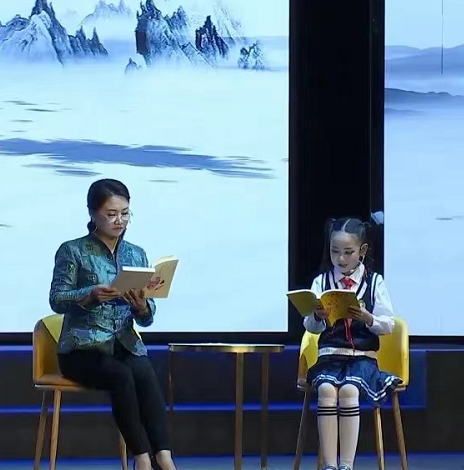

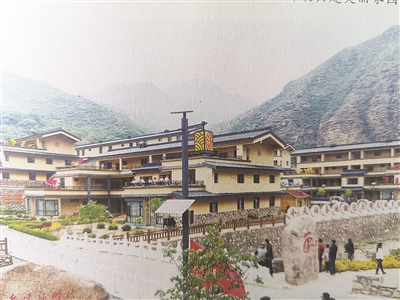

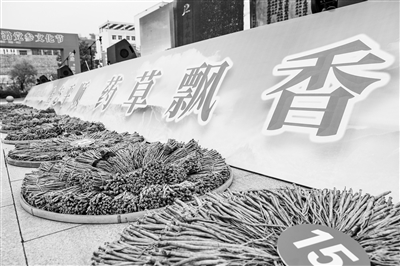

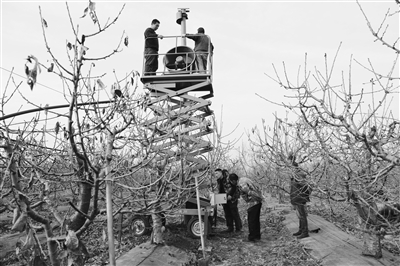

高平市小麦机收减损技能大比武现场。 本报实习记者 刘迎春 摄

今年“三夏”时节,三晋大地涌动着智慧农业的浪潮。我省各级农机部门以“确保夏粮颗粒归仓”为核心目标,统筹推进田间管理、防灾减灾和机收减损工作,通过高效组织动员、压实责任链条、完善应急预案和强化协同配合,全省农机化生产交出了一份亮眼答卷。

“三夏”期间,全省共投入各类农机装备35.1万台(套),其中小麦联合收割机1.6万台、播种机3.0万台,预计机收率、机复播率分别达到99.8%、99.9%,累计培训机手、修理工1.53万人,检修各类农业机械5.21万台。这些数据不仅彰显了我省农业机械化的强大支撑力,更反映出其在减损增效、应急响应和服务保障等方面取得的突破性进展,为粮食安全筑牢了坚实防线。

高效协同

夏粮收获圆满收官

今年,我省“三夏”生产自5月20日启动,全省农机化作业以“速度与效率”双提升为核心,实现了历史性突破。首先,机具供应充足,投入1.6万台小麦联合收割机,较去年增加了2130台,麦收高峰期单日投入机具数量达1.22万台,全省没有出现“粮等机”的情况;其次,作业进度快,麦收高峰期单日机收面积达84.4万亩,机收进度比往年快2-3天。特别值得一提的是,机具性能和机手水平均有提高,参加小麦机收减损比武的机手平均机收损失率为0.65%,机收损失进一步降低。

这一高效成果源于周密部署。省农业机械发展中心于5月19日印发《关于做好2025年“三夏”农机化生产工作的通知》,成立工作专班,压实各级责任,应急预案覆盖灾害预警和跨区调度,并协同交通运输、气象等部门发布信息23.3万条次,避免“机具扎堆”。同时,深挖减损潜力,印发《小麦机收减损要诀》,将技术要点转化为朗朗上口的口诀,通过视频、宣传页等形式广泛传播,开展培训指导254次,覆盖6700余人次,使“减损就是增产”理念深入人心。高效作业的背后,是农机购置补贴等政策的有力支持与组织体系的持续优化,彰显了我省农业现代化的强劲步伐。

6月17日,在小麦机收减损技能大比武现场,临汾市农业机械发展中心副主任孙俊辉说:“我们组织竞技,比谁收得好、收得快、损失小。开展大培训、大比武、大宣传,就是要让‘减损就是增产’的理念深入人心,引导广大机手和农民自觉减少损失、增加产量,为粮食安全贡献力量。”这正是高效协同、精细管理的生动体现。

科技减损

守牢粮安生命线

作为此次“三夏”生产的核心引擎,科技创新有效推动农机装备实现从“量”到“质”的飞跃,助力实现减损增产目标。种粮大户董会龙站在自家800亩麦田旁,眼中满是喜悦:“虽然今年天气干旱,但产量还不错,亩产超过了700公斤。用收割机一天半就能收完,收完马上就能种玉米,一点都不耽误。”他的切身感受,正是科技赋能农业生产的缩影。

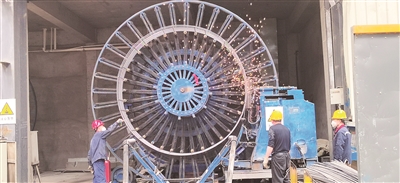

在我省,智能装备广泛应用。全省七成以上联合收割机配备智能终端、纵轴流和切纵轴流等先进技术,显著降低损失率并提升效率。大力推广的高性能播种机,引导种植主体适墒播种、抢墒播种,合理增加密度,确保玉米“一播全苗、苗齐苗壮”,为夏播奠定了科技基础。

值得一提的是,为了把丰收在望变成丰收到手,运城市加大了农技投入力度,创新推行“精细减损”工程,通过优化农机作业参数、强化技术培训等一系列举措,力求将小麦机收损失率控制在更低水平。这种对细节的极致追求,正是“守牢粮安生命线”的生动实践。

科技赋能的成效还体现在应急防灾上。依托“平时作业、战时应急”机制,全省组建49支农机应急作业服务队,高效应对突发天气。灾害预警系统提前启动,组织完成抗旱、病虫害防治和抢收抢种应急作业16.21万亩。在暴雨频发区域,智能终端实时调整收获策略,减少损失。这种“科技+应急”模式,确保了夏粮颗粒归仓,同时为未来农业防灾树立了样板。科技不仅降低了物化成本,更将机收损失率压缩至历史最低,印证了“降耗就是增收”的可持续发展理念。

暖心服务

护航“三夏”显真情

完备的服务体系是“三夏”顺利推进的基石。我省通过人性化措施,实现了“农户安心、机手舒心”的双赢局面。

在跨区作业保障上,省农机部门于3月5日规范发放3000张《跨区作业证》,确保机手享受免高速通行费政策。联合交通运输、公安交管部门设立356个绿色通道,在高速出入口和主干道实现“快速查验、优先放行”,保障了农机流动畅通无阻。同时,89个跨区接待站提供饮用水、防暑药品等生活用品,解决了机手的后顾之忧。

精细化服务覆盖全链条。全省设立61个24小时服务专线,专业人员轮班值守,及时响应农户和机手需求,解决加油用油、跨区协调等难题。267个优惠加油站推行“优先、优惠、优质”服务,油价优惠0.6—0.8元/升,并创新“送油下乡”“送油到田”模式,打通“最后一公里”。此外,多形式培训指导显著提升作业质量:农机技术人员进村入户,深入田间地头,帮助调试机具,选择最佳收获时机;采用“线上+线下”方式开展新技术示范,覆盖小麦机收和玉米机播关键环节,确保机具性能稳定和机手状态良好。

临汾市机收减损技能大赛冠军秦天峰的感言道出了众多农机手的心声:“这次我能拿到冠军,非常感谢农机部门的工作人员,他们不仅让我在大赛中以良好的状态展示技能,更让我有机会与同业同行交流经验,共同进步。以后我将继续磨练技能,让农机技术更好地服务农田、造福农民。”这份真情实意的服务,是“三夏”顺利推进最温暖的表达。

当最后一粒麦粒归仓,新播的玉米苗已在三晋沃野上泛起新绿。2025年的“三夏”农机化生产,不仅是一次农业生产任务的圆满完成,更是一次现代农业科技力量、组织效能与为民初心的集中展示。我省用35.1万台农机的轰鸣声、0.65%的极致减损率以及无数田间地头的满意笑容,谱写了一曲科技兴农、机械强农、服务惠农的丰收新篇章,为粮食安全根基的筑牢和乡村全面振兴的画卷增添了浓墨重彩的一笔。

本报实习记者 刘迎春

责编:李青