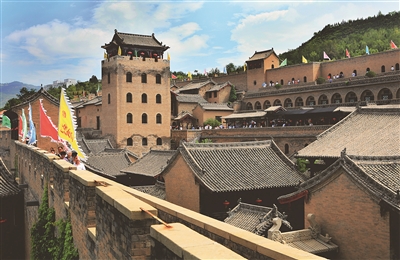

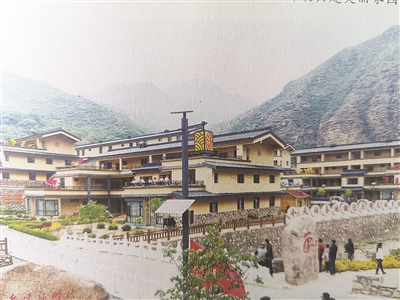

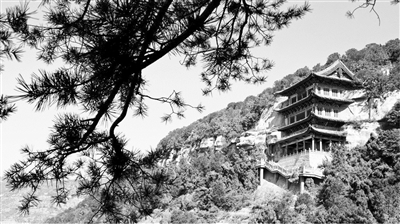

平顺县虹霓村美景。 本报记者 冯毅松 摄

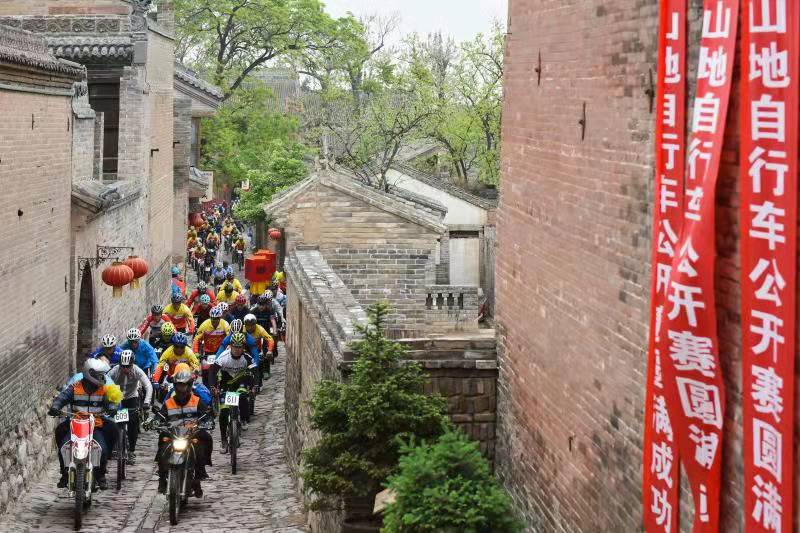

平顺县位于山西省东南部,地处太行山南段。境内群山连绵,沟谷纵横,上党地区第一大河浊漳河从平顺县旖旎而过。特殊的地形地貌,铸就了平顺村落依山而建,民居建筑以山为村的独特风貌。

2012年以来,平顺县先后争创岳家寨、奥治、白杨坡、榔树园、苇水等32个中国传统村落,这些村落集中分布于石城镇、阳高乡、北耽车乡三个连片乡镇。村落内古建民居星罗棋布,非遗民俗异彩纷呈,完好地保留了村落历史沿革、建筑环境、建筑风貌、选址格局等元素,保持着“见人见物见生活”的状态。

整体保护筑根基

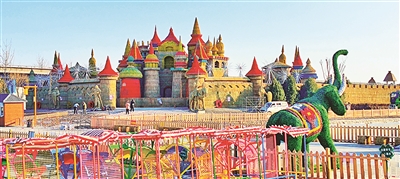

旅游激活焕新颜

太行之南,漳水滔滔,从平顺县北耽车乡王曲村出发,沿浊漳河顺流而下,便开始了传统村落的奇幻漂流。

在这些村落里,五代、宋、金、元的木构建筑跨越千年,精美的壁画、彩塑不改斑斓,佛寺道观、宗祠乡社、宅院雕塑、塔桥亭阁、石街老巷、井泉沟渠、壕沟寨墙、堤坝涵洞、碑幢刻石、古陉商道、庭院园林、古树名木相映生辉。然而,这些样态的遗存大多比较分散。

随着太行一号旅游公路和太行天路的畅通以及上党中药材专业镇、太行电商小镇的打造,平顺聚焦全价值、联通全要素,连点成线、连线成面,把全县传统村落作为一个有机系统,将传统村落连片发展纳入全域旅游和经济发展大框架,采取措施做“乘法”,把古建民居、人文传承、电商物流等要素一体纳入村庄发展规划,将整体保护和旅游激活作为传统村落保护利用的一体两翼,统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施,两个轮子一起转,相互协调、共同发力、统筹推进,构建传统村落保护利用传承体系与推进乡村全面振兴、激发村庄活力工作全面融合的发展格局。

需求牵引定方向

因地制宜谋发展

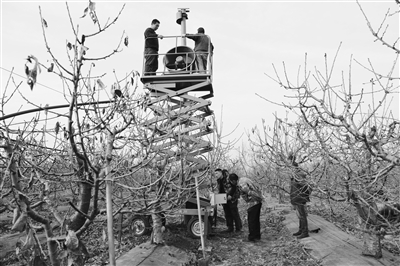

今年3月伊始,平顺县虹霓、龙柏庵等村推进村庄改造升级工程,将村中原先的红砖墙面改造为石垒墙壁,同步改装蓝色的彩钢瓦屋顶以更加契合村庄整体环境风貌。同时,稳步推进适应村民现代化生活需求的污水管网改造、街心公园修葺项目。

青砖斑驳,石巷沉淀岁月,傍晚时分,孩童在老槐树下追逐嬉戏,家家户户升起炊烟……村落是诗和远方,更是乡村居民生活的地方。

平顺县在传统村落保护利用过程中,坚持以人民为中心,回应民生需求,将补足村庄基础设施和公共服务设施短板贯穿至规划编制实施全程。坚持经济、社会、生态、民生协同发展的内在逻辑,系统思维、全局规划,以“宜居、绿色、地方、文化”为导向,突出太行山城特点、漳河文化元素、民居建筑特色,完善传统村落总规、片区详规和专项规划,并预留足够余地进行动态调整。坚持求真务实、接地气,在实施乡村风貌改造建设过程中,强化村落空间立体性、平面协调性、风貌整体性、生活便捷性规划管控,使传统村落增添了颜值形象、内涵气质,避免盲目决策和短期行为,务求所有规划都可量化、可落地。

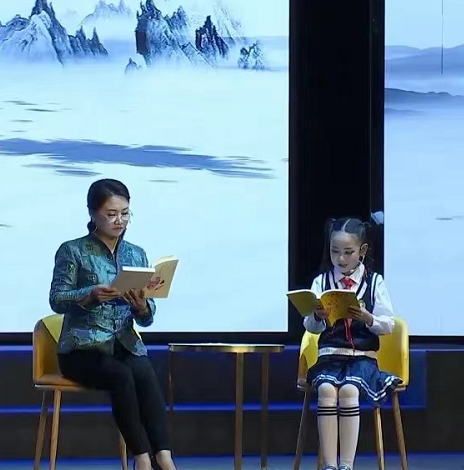

乡风民俗塑底蕴

文化传承焕新韵

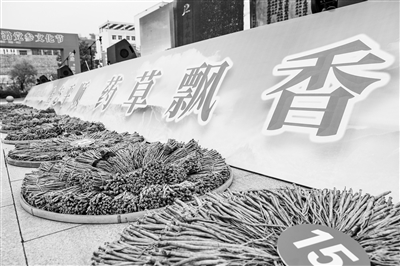

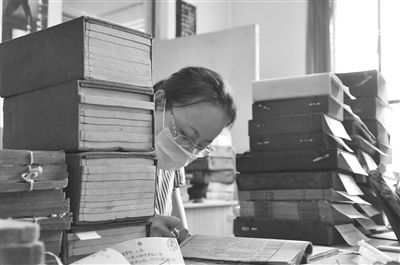

在平顺,泥塑的制作历史已延续了上百年。初夏时节,气温升高、雨水增多,逐渐进入到一年中泥塑取土制作的黄金时间。

日前,记者在平顺县石城镇东庄村岳丙寅家的庭院里看到,人物雕像、家禽走兽等大小不一、形态各异、惟妙惟肖的泥塑作品摆满桌案,其中朴实的农民形象和丰富的农耕文化场景尤为出彩。岳丙寅说:“常有喜欢泥塑的游客慕名而来,不少人想和我学习制作平顺泥塑。”

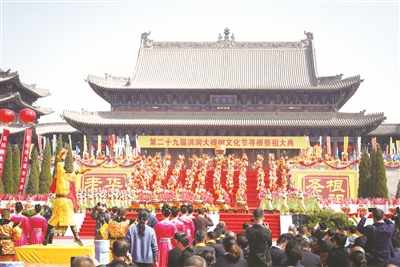

近年来,平顺县强化传统文化资源整合和要素禀赋支撑,加快耕读传家、诚信重礼的乡风文明建设,大力挖掘传统文化的丰富内涵和精神价值,全力提升农耕文化、民俗文化、名贤文化以及当地传统手艺和非物质文化遗产的知名度和影响力。同时,围绕更好满足多层次、多元化消费需求,聚焦“民俗、民居、民风”保护传承,分区域打造民俗文化体验、非遗传承体验的山村旅游、休闲旅游特色模式,让游客看看古色古香的乡村院落,走走静谧清幽的街巷阡陌,听听古老的历史文化传说,住住当地的民居民宿,沉浸式感受剪纸、社火、庙会等民俗文化,体验纺织、扎染、刺绣等传统技艺。

平顺县持续加强保护传统村落的生产生活方式,确保传统村落宜家宜居,推进“自上而下”的传统村落保护落实机制与“自下而上”的传统村落样态活化机制相融合,激发传统村落的内生动力,推动当地居民参与村落保护开发、管理等重要事项决策,培养其自管意识,推动其主动参与传统村落保护。

如今,平顺县通过一系列措施,持续探索传统村落保护和活化利用,使传统村落在宜居宜业中焕发新生机。

本报记者 冯毅松

责编:李青