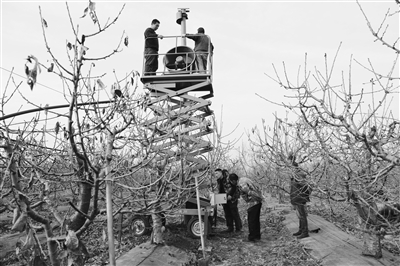

高新区组织企业赴北京高校招引人才。

天和盛公司工作人员进行环境样本检测。

4月初,山西省阳泉市高新区组织新石器智航(山西)科技有限公司、阳泉阀门股份有限公司、山西华鑫电气有限公司等区内重点企业,赴中国人民大学、北京工业大学开展春季校园招聘会,聚焦数控技术、算法工程师、研发工程师、供应链主管等多个专业岗位“招才引智”,14人达成初步就业意向。

当前,正是山西省阳泉市高新区强力推进改革创新、推动产业高质量发展的大好时期,也是人才需求的关键时期。高新区始终坚持人才兴区的发展道路,紧扣现代产业集群发展需求,创新人才政策体系,搭建人才对接平台,大力实施人才工程,推进产学研一体化发展,在实践中探索出一套符合当地实际的人才工作法,形成人才引领产业、产业集聚人才的良好格局。各类人才的创造活力在高新区竞相迸发、聪明才智充分涌流,为高质量发展集聚新动能。

围绕产业需求 搭建产业发展平台

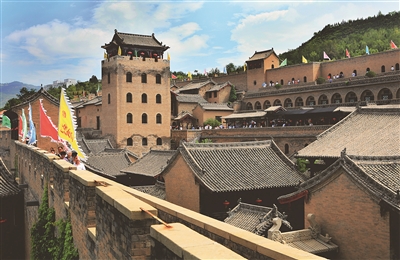

产业发展是“第一支撑”。山西省阳泉市高新区瞄准数字经济、新能源电池、现代装备制造等产业集群,制定紧贴实际的人才引进政策,在洽谈项目中洽谈人才,在考察项目中关注人才,以人才加快带动产业升级步伐。

近年来,山西省阳泉市高新区推动华瑞纳米公司与东华大学合作,引进16名中国工程院院士、长江学者等在内的人才团队;推动阳泉中关村智酷科技服务有限公司与东北电力大学合作,引进15名人才;推动山西曾益聚能新材料有限公司与中北大学合作,引进7名项目研发人才。

深化省校合作,助力人才培养。近日,山西省阳泉市阳泉中关村智酷科技服务有限公司联合山西工程技术学院,在山西智创城7号建立山工智泉双创学院,构建双创教育—实践—孵化的新模式。目前,校外创新创业基地、工程实践教育中心、多功能路演厅等已建成,山西工程技术学院学生正在参加“互联网+”创新创业大赛项目辅导培训。未来,双方还将在双创教育、师资培养、人才培育、项目孵化、科技成果转化等多领域进行深入合作。

山西省阳泉市高新区构建区域合作机制,推动产学研深度融合,区内多家企业与东华大学、青岛理工大学、中北大学、山西工程技术学院等建立“产学研基地”“联合实验室”“双创学院”,打造一批集前沿技术攻关、重大产品研发、新兴产业培育等功能于一体的产学研协同创新基地。目前,山西省阳泉市高新区有院士工作站1家、省级技术中心4家、市级重点实验室10家、市级研究中心3家,推动建设一批专业化、特色化的“人才驿站”,实现更多科技成果转化落地。

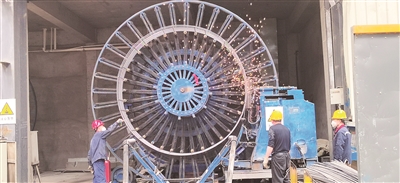

随着煤机、泵阀等装备制造企业的入驻,高新区加快装备制造企业技术改造,以传统产业升级带动技术人才向高端人才提升。同时,面向全国猎聘19名企业高管,涉及数字经济、泵阀产业、园区建设等,实现人尽其才、才尽其能。

突出创新赋能 打造人才引育平台

山西智创城7号是高新区实施创新驱动发展战略、打造“双创”升级版的重大举措。从落地到现在,山西智创城7号集聚国内外创新资源,布局完善双创服务链条,做优做强创新创业人才服务平台。截至目前,山西智创城7号入驻企业75家,引入和培育高企13家,科技型中小企业入库15家,创新型中小企业1家,高层次人才6人。

和山西智创城7号一样,我市国家级科技企业孵化器——三和园双创基地也已吸纳许多优秀项目。在这些创业项目的背后,有着大量优质的人才、技术和资源,彼此间互动率高,可以为后进项目提供更多帮助及所需资源。

近年来,山西省阳泉市高新区努力提升创新服务水平,把双创基地这个重要阵地做大做强,以更强的活力融入全省高质量发展的奋进浪潮中。通过“政策引导+资金扶持+平台孵化+服务保障”的模式,推动双创孵化基地规范建设、提档升级,让人才和项目享有全链条、“一站式”便捷服务,打造阳泉双创示范新引擎。目前当地国省级双创平台达到20家。此外,全省首个科技领军人才创新驱动中心落户高新区,持续开展“科技领军人才阳泉行”活动,建立起了人才引进、智力支持、项目评审、培训交流等多元常态化的支持与服务机制,形成智力与人才支撑。

围绕打造数字经济产业集群,山西省阳泉市高新区还以“数智新城”建设为牵引,依托百度、中关村、清研(阳泉)等创新资源,成立以科技创新为主线的招商小组,推动人才、技术等集聚。同时,用好科技部企业创新积分制试点,正在建设集科技成果转化、知识产权服务、双创金融服务、人才引育四大功能于一体的“数智管理平台”,形成人才引育良好环境。

为大力营造全社会鼓励支持创新创业的浓厚氛围和良好环境,山西省阳泉市高新区还举办承办各类创新创业大赛,深入挖掘创新创业项目,推动优秀科研成果产业化,吸引更多高层次人才汇聚高新区,全力筑牢“引凤巢”,打造更优生态。

创新多元模式 拓展人才支撑平台

去年,阳泉人才发展集团有限公司揭牌,这是我省首家成立的市级人才发展集团。该公司由山西省阳泉市委、市政府领导,市委组织部主管,高新区负责运营管理。

在运营管理上,山西省阳泉市高新区围绕人才引进、人才项目孵化、人才社保服务等方面,打造市场化专业化人才服务新模式,把人才优势转化为产业发展优势。此外,成立人力资源服务公司,取得劳务派遣和人力资源服务双许可,打造公共人力资源服务平台,搭建技能人才入驻孵化基地、创业园区的通道,开展专业化、市场化人才服务。

随着山西省阳泉市高新区获批大数据产教融合示范基地,区内阳泉中关村智酷科技服务有限公司、多氟多阳福公司已与山西工程技术学院、阳泉职业技术学院等签订协议。这些企业将提供沉浸式实习实训,促进人才培养供给和产业需求全方位融合,构建产教结合、产学融合的协同培育机制和多主体、多渠道的人才培养体系。

目前,山西省阳泉市高新区正在加快人力资源产业园建设,打造集招聘、培训、咨询、外包、代理等服务于一体的人才发展平台。建成后,将以“政府引导、市场运作”的方式,构筑人才创新创业新生态,形成人才引进、创业项目孵化、科技成果转化、资源共享的产业体系,打造更为完善的人才成长“生态圈”。

强化机制建设 完善人才管理平台

人才干事创业需要良好的政策和环境。山西省阳泉市高新区建立“一把手”任组长的区人才工作领导小组,设立“双招双引”办公室,健全区“领导班子成员联系专家和优秀人才”制度,推动解决人才福利待遇、生活补贴、科研经费等方面困难问题,从机制层面推进产业发展与人才工作互促并进。去年,筹集48套精装人才公寓,并为高层次人才发放补贴17.4万元,为急需紧缺人才发放补贴63.8万元,精准施策选才育才,优化政策环境用才留才。

山西省阳泉市高新区建立人才信息库,完善高学历、高职称人才名册和紧缺人才库,加强跟踪服务、动态管理,聚焦产业需求,不定期更新人才引进计划、发布紧缺人才目录、举办与高校联系交流活动,打破产业人才“瓶颈”。

夯实人才队伍方面,山西省阳泉市高新区已成功申报省人社厅“高端装备新材料制造技术”高级研修项目,并与清华大学联合举办“数据驱动、云端翱翔”大数据及工业互联网应用高级研修班,加强高端行业人才交流。同时,发挥“人才之家”作用,举办首期阳泉青年论坛、人才交流座谈会等人才联谊活动,为企业和人才搭建平台,拓宽人才“朋友圈”。

围绕关键要素 优化人才保障平台

山西省阳泉市高新区对标先进地区,科学规划人才政策体系,持续释放人才政策红利,制定含金量足、感召力强、操作性高的2.0版“科技+金融+人才”政策体系,发挥政策“四两拨千斤”的作用。同时,制订创新型人才转型发展计划,围绕主导产业建立产业智库,推进创新团队建设。

一流人才一流待遇。山西省阳泉市高新区鼓励和引导企业积极落实技术、专利、品牌、管理等要素参与企业分配,并对重大项目人才开辟“绿色通道”,明确服务专员,对重大项目人才“一对一”精准服务,简化审批程序,降低创业成本,全力打造“三无”“三可”营商环境,以高效优质的服务为人才提供保障。

下一步,山西省阳泉市高新区将加大宣传力度,实施典型带动,以想干、快干、实干的导向鼓励和引导各类人才到经济社会发展一线干事创业、成才提高,让各类人才受尊敬、有地位、得利益,形成吸才引才的磁吸抱团效应,构建人才发展良好生态,努力为实现国家级高新区创建目标和推动高质量发展提供坚强的人才支撑和智力保障。吴珊/文

图片由山西省阳泉市高新区提供

评 论

引进人才更要留住人才

人才是发展最宝贵的资源。硬实力、软实力,归根到底要靠人才实力,引才工作十分必要。然而,如果引进人才,留不住人才,那么引进再多人才也没有意义。因此,应认真思考一个问题:把人才引进来了,如何留住人才,发挥人才作用?

近年来,山西省阳泉市高新区紧扣现代产业集群发展需求,创新人才政策体系,搭建人才对接平台,推进产学研一体化发展,形成了人才引领产业、产业集聚人才的良好格局。由此可见,给予人才归属感、获得感,真正实现事业留人、感情留人、待遇留人、制度留人,才能让各类人才落地生根。

人才被引进来,是为了能在平台上把所学的知识、技能释放出来,实现更大价值。如果只注重引进人才,不为人才搭建施展“拳脚”的舞台,创造展露“身手”的机会,人才作用就难以充分发挥,时间一长,就会远走高飞。为人才搭建“舞台”就显得十分重要。

山西省阳泉市高新区瞄准数字经济、新能源电池、现代装备制造等产业集群,在洽谈项目中洽谈人才,在考察项目中关注人才,搭建产业发展平台,聚英才而用之。人才在这里有了用武之地,创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流,在实现远大的理想和抱负的同时,也释放出人才的最大效应,实现产学研高度融合,加快产业升级步伐。

栽下梧桐树,引得凤凰来。人才干事创业同样需要良好的政策和环境。应用心用情做好人才服务保障工作,以诚心待人才。通过倾听人才的声音,了解人才的需求,注重给予人文关怀,帮助人才解决他们所关心关注的实际问题,精准施策选才育才,优化政策环境用才留才,才能打通人才服务的“最后一公里”。

责编:李青