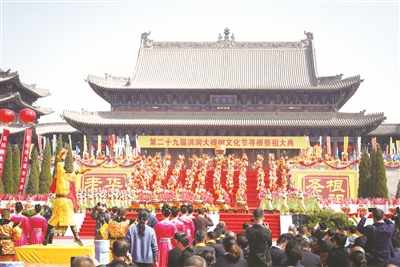

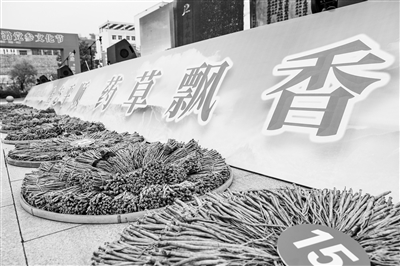

忻州代县,曾经是“家家能酿酒,处处闻酒香”。

如今,黄酒以其绵长的谷香,成为中华酒文化的一支细流。

2022年,代州黄酒入选全省首批十大省级重点专业镇。该县以“1228”发展战略为引领,推进“5+1+N”项目建设,强化“十个赋能”,围绕专业镇建设,以决战之势开好局,推动各项目标任务落地落实。

让文化成为“镇”能量源泉

一定是一个契机,让丰收的黍米成了发酵菌们眷恋的温床。在工匠们的精心“策划”下,历经浸泡、蒸煮、冷却、加曲、多次发酵等工序,谷物的灵魂汇聚成一杯灿若星河的黄酒,饮一口,留香齿尖,醉在心头。

在代县人心中,黄酒的诞生定然是如此浪漫。

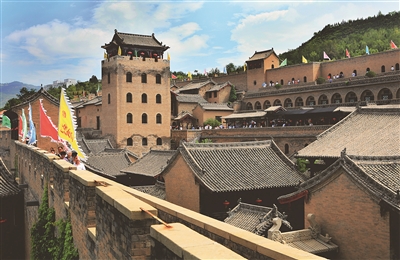

如果在杨家将时期,黄酒还是对勇毅的礼赞,那么到清朝末年,街头的“刘缸坊”则作为“龙头企业”,引领黄酒产业在这片热土上发展。历经手工作坊、乡镇企业、国营办厂、股份制改革等多次变革,代州黄酒由“小散”转向“大牛”,并在建设省级重点专业镇的契机下,走上“专精特新”之路。

由待客佳酿成为县域经济特色支柱产业,代州黄酒产业缘何能不断发展壮大?

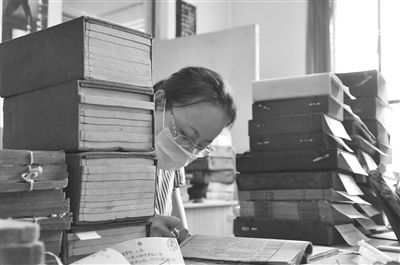

在代县的老牌酒厂——山西代县贵喜酒业有限公司,92岁的高贵喜老人,仍然会抽空到车间进行品控检查。“父亲毕生的营生就是酿酒。到我这一代,依然要将这份使命传承下去。”贵喜酒业的负责人高润林告诉记者。

正是使命传承,催动代州黄酒产业一路向前。

“千年传承下来的酿造技艺,我们赋予它技术和创新的同时,绝对不能丢掉它背后的历史积淀和工匠精神。文化,是代州黄酒专业镇建设的核心;文化自信,是代县黄酒自信的源头;历史传承,是专业镇‘镇’能量永不枯竭的源泉。”代县县委书记张生明说。

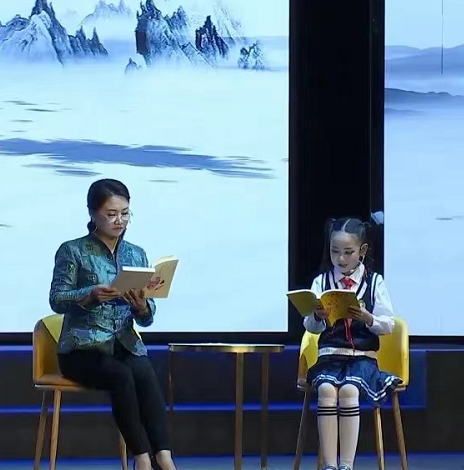

代州黄酒专业镇的建设,也是代州历史文化发掘和保护的过程。代县以文化赋能专业镇建设,深挖黄酒历史文化,讲好黄酒起源故事、传承故事、酿造故事,编创文艺作品展示非物质文化遗产传承,全面提高代州黄酒文化影响力的同时,也在保护传统酿造技艺和发展壮大现代产业之间找到了平衡点。

用品质铸就专业镇生命

“金波曾醉雁门州,端有人间六月秋。”金代诗人赵秉文笔下,一句“人间六月秋”,将一饮而尽却并无灼热感的黄酒滋味描写得惟妙惟肖。

“代州黄酒饮而不燥,源自酿造中最关键的一种原料——绿豆。”山西四达酒类饮料有限责任公司董事长李全锁,向记者道出了“六月秋”的秘密。

不是所有的黄酒都叫“代州黄酒”。

“六月秋”,源自代州黄酒严格的工艺流程:发酵前的温度、发酵中的甜度、陈化的天数等,一切都要遵循“老祖宗的规矩”。

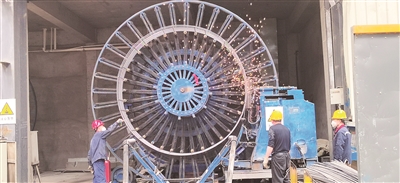

“自动化酿酒工艺只是节省了一部分人力,但并不代表标准的降低。”山西雁门山酒业有限公司总工程师张伟说。

品质是黄酒的生命。

代州黄酒专业镇建设,紧紧围绕品质赋能、品牌赋能、标准赋能做文章,通过强化企业品质监管,以企业专人负责、部门驻厂监管相结合的方式,建立黄酒企业“一企一人”驻厂和“批批检”抽检制度,把牢产品关;积极编制《代州黄酒区域公用品牌建设实施方案》,推进“代州黄酒”“代县黄米”地理标志商标认证、中国“中欧”地理标志产品互认互保认证申报,以及国家非物质文化遗产、中国重要农业文化遗产等荣誉申报工作,把牢形象关;重点推动2万亩优质黍米种植标准体系建设,完善企业生产、产品质量、管理体系标准化建设,把牢管理关。

“专业镇,是产品有品质、产业有生命、市场有活力。我们要依托专业镇建设,打造黄酒‘名片’,就必须坚持做最高品质的黄酒。让高品质产品占领市场,让龙头企业有更多‘话语权’,让专业镇更有竞争力。”代县县长温安娜说。

让人才赋予专业镇活力

代县目前共有酒类注册企业30家,黄酒生产企业13家,总设计产能15万吨。2022年,全县黄酒企业产值达2亿元。

强化支柱产业,高标准建设代州黄酒专业镇。代县明确了到2027年实现“黄酒产业总产能达到30万吨,专业镇综合产值突破30亿元,全产业链从业人数2万人,带动农户5000户,人均增收6000元”的目标。

从15万吨到30万吨,从2亿元到30亿元,翻了几倍的数字,原动力来自哪儿?

一定是人才。

“贵喜黄酒在创新产品上从没有停下脚步。这几年我们聘请了很多技术领域的专家,研发了一些低糖酒、果味酒。黄酒酿造,既要有工匠精神,又要会开拓创新。”高润林告诉记者。

老企业用专家协助开发新产品,新企业则依托人才打造优质品牌。

山西雁门关酒业有限公司负责人郭鹏飞每天都要花很多时间思考,如何让一度在市场上销声匿迹的“雁门关”商标,重新被消费者认知、认可、认同。

“品牌建设是漫长的,核心还是人才。比如我们年内要投产的1000吨酒曲生产项目,就需要大量的人才。酒曲是酒的灵魂,人才是品牌的灵魂。”郭鹏飞说。

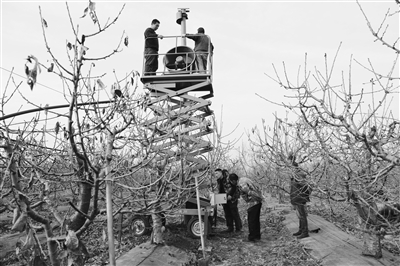

强化人才赋能,代县主动同江南大学、山西农业大学等高等院校进行合作,开展酒类专业人才订单式委培,并鼓励黄酒企业开展学徒制培训,为黄酒酿造储备强大的人才力量。该县还成立黄酒专业镇技能大师工作室,建立人才信息目录库,推动本土黄酒产业乡土人才黄酒酿造工、品酒师职称认定,建成一支适应黄酒专业镇要求的高质量技能人才队伍,以人才储备促进技术攻关,带动产品创新、产业升级,打造高标准专业镇。

“我家祖辈都会酿酒”的生活技能,如今已成为一方百姓的致富法宝;名扬一方的美酒佳酿,正在营造多产区、多酒种合作的战略契机;天然种植优势哺育的特色农产品,将锻造出县域经济发展和产城融合创新的引擎。

一镇带一方,一方促全盘。

借势专业镇建设东风,代县正在策划一场“酒局”,以酒为媒、用酒作歌,让一盏金波吹起雁门关的新风,让更多宾客齐聚代州古城,再端人间“六月秋”。

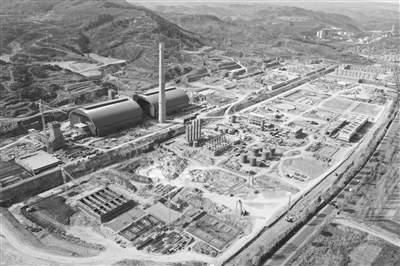

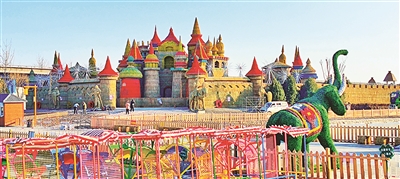

规划中的雁门山黄酒产业园区(资料图片)。

记者手记

代州黄酒成功的秘诀

“我在家炖红烧肉时偶尔也会倒一点儿黄酒,但不知道为什么,肉汤会微微发苦。”

“是吗?这个我还是头一次听到!”在代县采访时,记者无意间聊到的话题,让雁门山酒业的总工张伟一时有点懵。随后,他认真地说,“这个得专门和专家讨论一下,必要时我们再做个实验,看是不是需要再改进酿酒工艺。”

让张伟解答生活问题并非记者的本意,但炖红烧肉加黄酒能引发对酿酒工艺的思考,却并不意外。

当下市场的细分对黄酒企业提出了更高的要求,代县的企业家们始终在思考怎么做产品,如何树品牌,才能让代州黄酒走得更远?

“你说炖红烧肉加了一点黄酒,汤苦了。这到底是酒的问题还是肉的问题?”张伟在问记者,更是在问他自己。

细节决定成败。

如今,代县黄酒企业正在锚定“专业”二字,打破舒适圈,在创新管理中追求效益,在思维转变中追求进步,以精良品质谋求企业发展,把擅长的事做好、做精。

专而精,精而强。

从代州好黄酒,到代州黄酒好,未来可能是“黄酒就喝代州的”。红烧肉怎么炖不是问题,但谁说炖红烧肉加黄酒不会引发“蝴蝶效应”?不放过每一个细节,从小问题出发深入思考,也许正是代州黄酒历经千年仍能飘香万里的秘诀所在。

本报记者 畅雪

责编:李青