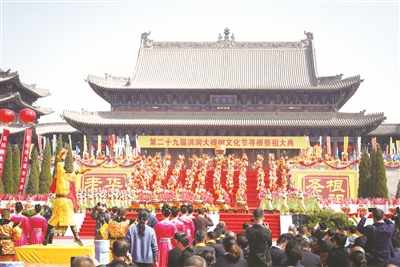

人到六十已花甲,建国七旬正少年。少年是一个梦想入怀与砥砺的时代,也是一个文化传承与复兴的时代。梦想当“顾后”,传承须“瞻前”,文化复兴实践中,传统文化在扬弃中保护、传承。作为承载这种优秀传统文化之一的非物质文化遗产,在建设中国特色社会主义的伟大进程中受到前所未有的重视。

龙须拉面传统技艺,就是这样的一种非物质文化遗产。2009年6月,全晋会馆郑重地在太原市人民政府会议厅接受了一块由中华人民共和国国务院公布、中华人民共和国文化部颁发的国家级非物质文化遗产牌匾,上面是“传统面食制作技艺·龙须拉面和刀削面制作技艺”。当此时,距此技艺被正式公布之日是一年,距被正式申报是两年,距被正式实施传承建设是五年,距被相传发明之时起已是一千年。因此,用全晋会馆所属的山西太原江南餐饮集团总裁王艳梅的话说,“是一份沉甸甸的荣誉,更是一份沉甸甸的责任”。

龙须拉面与刀削面,是千百种山西面食中的四大面食其二,是最重要、最具代表性的两种山西面食。其技艺千百年的传承,承载着一种本土的文化,一种沉淀了千百年的生活思维模式和生活饮食习惯;其技艺千百年的发展,更承载了人们对本土物产的认知应用、对时代变革的俱进思维、对美好追求的不懈实践。

本文,就龙须拉面技艺的发展和时代传承进行探究,期有志之士雅正、学深研和实践推进。

龙须拉面诞生在北宋初年的太原,与那个火烧水灌晋阳城的北宋第二任皇帝赵光义有关。我们先从这则太原流传的民间故事探起。

北宋太平兴国四年(公元979年)正月,宋太宗赵光义命潘美率马步军数十万,分兵五路进攻太原。4月,御驾亲征,驻扎在汾东行营。5月5日,北汉主刘继元在粮尽援绝的情况下,开城投降。这是北宋在开国19年、历经三下河东、两次御征也未能攻破晋阳“铜墙铁壁”的“战绩”。赵光义与潘美率军进城后,更是受到“薛王出降民不降,屋瓦乱飞如箭镞”的“欢迎”。赵光义惧怕“五代晋阳三称帝”的太原再出“真龙天子”,遂于5月18日这天放火焚烧晋阳,使这座“鬼役天财千万古”的龙城,变为“争教一炬成焦土”的废墟,继之又命军士铲平系舟山头,拔去龙城“龙角”。后来金末元初的元好问在《过晋阳故城书事》中叹息“君不见系舟山头龙角秃,白塔一摧城覆没”。

晋阳龙城的宋初覆没,并不能从太原人民心中抹去龙的神圣、龙的精神、龙的向往。次年四月,在开封龙椅上的赵光义接到一封潘美的奏折,称晋阳“顽民不化,缅念伪龙,焚纸化钱,吃面作祭”。这种面抻拉而成,筋道细长,以祈龙运复兴长久。赵光义心生惧、体生汗、颜生怒。这“三生”为何?历史上所有的在职皇帝都怕地方“真龙”有出,动摇其皇室基业,何况赵光义“烛光斧影”代兄而帝,心里总缺少几份自信,一直踏实不得?于是晋阳兵灾、火灾之后,又招来一次水灾。潘美受旨,令引汾水、晋水,水灌兵火毁后的晋阳城墟,既掩盖毁城罪行,又企图使龙城彻底毁灭,痕迹全无。

当时,呼延赞(今太原草坪区呼延村人)、杨继业(随薛王降宋)等大将,闻讯水灌晋阳之旨,急忙联名上折。折奏言,平晋后大宋一统,龙头星频出太原东方星空,实乃百姓贺统一盼盛世、庆当今皇上真龙复出,化钱是谢天,制面是贺帝,应给予嘉彰才对。赵光义看到此折,先是心疑,他不能不疑,因为自身对太原的御征经历并不那么愉快,而现在潘美与呼杨的奏折却是同一件事却说法不一。后是颜悦,他不能不悦,因为呼杨的奏折为自己承继帝位合法化找到了一条天赋的证明,而这一点正是历代帝王统治人心的法宝。其实每年二月初的龙头星都要闪烁空中,是古代判断阳气复归、地气复暖、百虫复苏的天象历法。心机一动的赵光义当着众臣宣读此折,请众臣议此吉祥。于是就有了二月初的中和节改为龙头节,固定为二月初二,全国推广。

呼杨奏折抵达朝廷时,大水已灌晋阳。无家可归、流离失所的废墟尚留百姓,纷纷逃到唐明镇(今太原城区西羊市关帝庙附近)和三交村(今太原城区北2.5公里的古城村)。于是赵光义令潘美在唐明镇的基础上,扩大范围,修筑城墙,新建太原城,但仍然“要天龙不要地龙”,所有官街改为“丁”字,要钉破太原这个藏龙卧虎之地的“龙脉”,同时设立三交都部署,由潘美、杨业镇守。

详述这则太原民间故事的缘由,因为其涉及到宋初太原城变迁、龙头节及龙须拉面来历等,虽有民间故事之演绎,但又不乏与官方历史之相符。宋之初,太原一带的百姓,将拉面称作为龙须,吃拉面即为吃龙须,有着深深的伤怀之心、愤恨之情。犹如作为耶稣受难的十字架后来演化成祈福的吉祥物一样,龙须面在历史长河中也逐渐成为庆寿长久、贺人精神的吉祥食品。当时百姓制作龙须拉面技艺与今仍有不同,是将面粉加碱和成面团后,用刀切成条,再将条搓圆搓长,两手分持面条两端,伸开双臂用力缓缓拉长,然后再将拉长的面条对折,再拉长,再对折,这一折为一扣,如此几折后,面丝极细,形如龙须,下锅煮出而食。

黄庭坚曾吃过此龙须面,并作诗称赞“汤饼一杯银丝乱,牵丝如缕玉簪横”,生动形象地形容龙须面捞到碗里后如银丝一般,用筷子挑盛在碗里的龙须面时,犹如玉簪横插在修发之上。从此我们判断:一、形象夸张入诗,倘若当时龙须面细如发丝,即使入沸滚的水里,也多般融化作面汤了,即便有未化者吃之也失了筋骨,谈不上是一种美食了,所以当时的龙须面是比现在的要粗;二、当时的官方语言还未称作龙须面,仍呼之汤饼。

汤饼是汉唐对水煮面食的一种统称,饼乃水和面粉成团之意,“并也”,并非单指现在说的饼子之类。汉代的汤饼,相当现在的揪片,但又异,是将面粉和成团后,再用水扎软,从面团上揪下一片一片的面块入锅煮熟,此法晋南民间尚存,俗称水揪片或鳖跳崖。到北齐的时候,高洋称帝兼又得子,双喜临门,摆汤饼宴,由于人多量大,面片要一一揪出实难供应过来,情急之中厨子发明了从面板窟隆中将面压下的方法,是现在的河漏(捞)面的雏形。这种被压下的面条细长细长,另有一番口感与味道,傅山先生曾赋有《小河捞记》,赋文碑刻现存于平定冠山。这启发后来的人们将面和成硬团切条煮食,切细条称为刀切面,切粗条后拉长称为小拉面。这两种制作方法山西民间尚存。这种切条拉长的面食,民间俗称小拉面,也即现在大拉面的源头。唐代,李隆基到潞州作临淄王别驾期间,一次生日,王皇后(宜称王妃吧)为他做生日汤饼,也就是这种刀切小拉面。以吃面庆贺生日,在面仍紧缺的两汉,是一种改善生活的犒劳。到了面较为丰盛的唐宋,面条做得又长又细的时候,就有了祝生命长长久久的寓意。日本的拉面很有名,就是在唐朝的时候,随着太原玄中寺的净土宗东传而得。唐代太原的拉面,是日本拉面的源头和鼻祖。

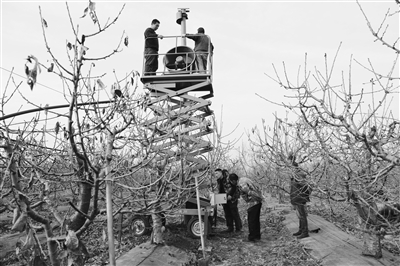

到了北宋初年,太原民间求其细,就形成了一根面对折再拉的方法,产生了龙须拉面技艺的初形。到了金元时期,战争频繁,人们将这种拉细拉长的面条还挂在搭起的竹竿上晾干收藏,以备吃时来煮,称之为挂面。元时,挂面入御宴,在元代宫廷御膳食单中我们会经常看到挂面这一面食。那时候,有个叫马可波罗的意大利人,三次游访太原,将这种拉面技术带回意大利,形成了后来影响西方面食技术和饮食文化的意大利通心粉面食。

明代,山西的拉面技术进一步发展,由刀切条再拉变成用整块面团搓条来拉的技艺。明人宋诩《宋氏养生部》记载:“用少盐入水和面,一斤为率。既匀,沃香油少许……渐以两手缠络于直指、将指、无名指之间,为细条,先作沸汤,随拉随煮。”可见山西明代时已具有了较为成熟大拉面制作技术。清道光年间,山西稷山县马金定兄弟,千里迢迢去陕西岐山做挂面生意,字号“顺天成”,直到今天,岐山挂面还有沿用这个老字号的。制作挂面以拉面技术为基础,陕甘宁地区始风行拉面,是现在著名的兰州拉面的源头。山西拉面是有祝生命长长久久之意和龙须呈祥之意的美食美味,成为有清一代宫廷万寿宴不可缺少的面食一品,基宴单载有龙须面,说明龙须面其名此时已从民间进入官方语言。

清朝末年,拉面已成为山、陕面食制作的成熟技术。清末薛宝展著的《素食说略》中说,在山、陕流行一种“桢条面“以其水和面,入盐、咸、清油揉匀,覆以湿布,俟其触和,扯为细煮之,名为桢条面。作法以山西太原、平定州、陕西朝邑、同州为最。”

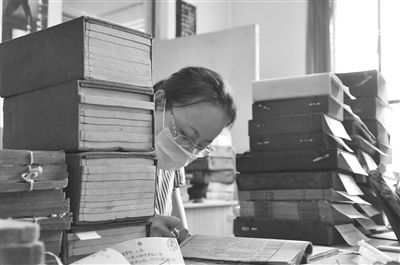

“千招易学,一窍难得”。虽然拉面技术成熟,但因其技术难度高在解放前普及并不广泛,特别是整块面团的大拉面技术更被视为私家“绝招”,秘而不传。新中国成立后,公私合营或国有集体企业的发展,使拉面技术逐渐在社会上得以公开,成为山西面案的基本功,受到山西饮食界的重视。当此时,山西的一批面食界老前辈,他们在解放初期以青春者的力量、美好的向往和自身的绝活投身到社会主义的企业,并带徒授艺,才使这种绝艺没有失传。其中有胡世年、马小丑、温三毛等。他们在实践探索中将拉面细分为小拉面(一根面、扯面)、大拉面(6至8扣)、龙须拉面(10扣以上),空心拉面等,并使其逐渐在和面用料、技艺等方面自成一体。同时还培养了大批德才兼备的弟子,如胡世年的大弟子刘启应,温三毛的弟子如王建军、王怡和、韩建忠、刘志娟等已成为太原面食行业重要的管理、教学骨干。

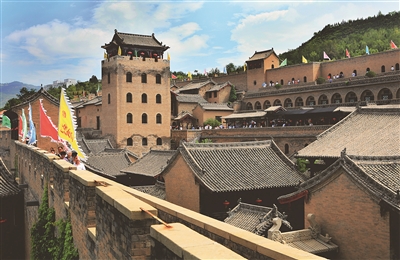

进入新的世纪,全晋更是将拉面技艺在传承中发扬光大。太原的全晋会馆原是新中国成立前孔祥熙为接待商政要员、移名苏州全晋会馆而成立的饭馆(孔曾是苏州全晋会馆的名誉会长),该馆曾创立了形意刀削面、龙须一窝酥并影响至今。2000年,全晋会馆由山西太原江南餐饮集团复牌重建,致力于山西面食文化和技艺的传承,2005年开张营业,在国家烹饪名师杨章平的牵头组织下,培养了解放后的龙须拉面第三代传承人如王福元(现在日本)、徐根渊(曾赴英国、日本交流)等技师和第四代传承人刘鹏(曾赴世博会制作表演)、刘晓东(曾赴北京为国家领导人制作表演)、康旭军(曾为受邀赴新加坡为其总统制作和表演)等数十人,为社会输送了王张龙(现在山西会馆)、白砚文(现在新加坡)、魏钦莲(现在加拿大)等十几位面食技艺传承人才,他们在国内外发挥着传承和弘扬山西面食技艺和文化,为山西面食非遗传统技艺的发展做出着努力和贡献。

技艺的现代传承与发展,在为顾客提供长寿一根面、大拉面、龙须酥(一窝酥)同时,还作为一种表演艺术推向社会,使龙须拉面技艺传承从餐饮食品进入文化产品行列,使龙须拉面从10扣发展到12扣,至现在的14扣时,可计28924根,相连长达25公里,每根进入“细比发丝、入水即化、遇火即燃、穿针走线”境地。全晋会馆的蒙眼拉面,还曾获得全国厨艺绝技超群奖,多次应邀赴日本、新加坡、台湾等国家和地区表演。以龙须拉面诞生风云故事原创编制的《龙须神韵》舞蹈,受到社会各界的欢迎,成为全晋面食表演艺术的重要组成部分,并获国家版权保护。2008年6月,全晋会馆作为传承单位的龙须拉面传统技艺,被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录,受到了国家的高度重视。龙须拉面制作,这一山西面食中技术性强的特色手工技艺和表演艺术,将在新时代焕发出传承文脉、走向和谐、造福社会的无比绚丽夺目的光彩。

李文瑄、李星民

责编:李思雨