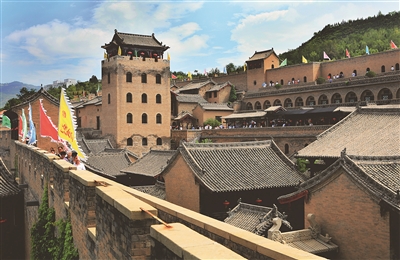

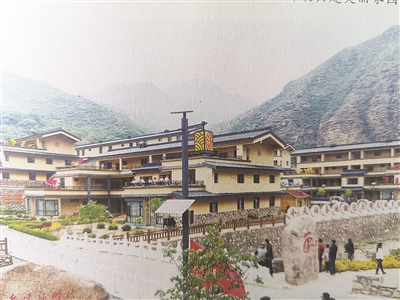

碧村地处黄河与蔚汾河的交汇处,东距吕梁市兴县县城约20公里。村子最早有人类活动可追溯到仰韶时代中期,距今约5000多年,此后薪火相传,陆陆续续有一些古代群体选址于此。据传,清末民初,村子因坐落于磐石上,以王、白两大姓为主,取名“碧村”。

村子背后依黄河,梁上垒石城。“石城”是考古发现的碧村遗址,时代为龙山晚期,距今4200年至3900年。2022年,该遗址入选全国十大考古新发现,揭示了碧村史前聚落的变迁和龙山晚期先民生活的场景。可谓:崇山脚下谒陶寺,黄河岸边访碧村。

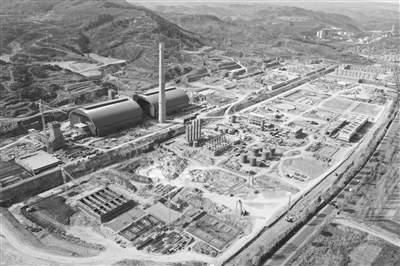

经考古发掘工作证实,碧村遗址是目前在入黄河口处发现史前规模最大、保存最好的一座石城,不仅设计规整、规模宏大,最重要的是其构建的循环防御系统,是目前发现的最成熟的双瓮城结构,可谓是古人的创举。它占据河套地区向晋中、晋南过渡的关键要道,有着规划严密的城防系统,是北方石城文化圈面向东方的一个重要门户。

一粒沙子可以观测整个世界,一处遗址可以穿越四千年时光。

碧村遗址正是这样一粒信息丰富的沙子。

在中国杂粮之乡山西兴县,有一个被住建部列入中国传统村落名录的村子,它就是处于蔚汾河与黄河交汇处的碧村。

碧村遗址是晋陕大峡谷东岸发现的规模最大的一座史前石城,是揭示天下万国时代北方与中原之间文化交融、展现以中原为中心的中华多元一体文明形成轨迹的重要窗口,被评为2022年度全国十大考古新发现。

遗址出土了大量陶器、玉器。据史籍记载,这里北齐始置蔚汾县,唐初改名合河县,明代仍有建筑,明以后垦为耕地。

先民们为什么选择在这里筑城扎寨?这里处于晋西北重丘陵地区,群山逶迤,丘陵棋布,沟壑纵横,地形破碎,石头坚硬,土壤稀薄,但因为两条河流的交汇,给这里坚硬的生活增添了水的滋润。碧村的先民们坚定地选择生活在这里,并用一座城堡为自己的选择做了注释。

在四千年前那个刀耕火种的时代,山川与河流就是天然的屏障,城墙是屏障的延伸,城堡则是生活的保障。

有时候,乡村的和谐需要智慧的力量。

有时候,汉字的魅力体现在细节之间。

当一个村子,王白两姓人家因为村名起争端时,一个秀才,用了一个汉字,平息了两姓的纷争。

在黄河岸边的石崖上,有一个白姓聚集的村子叫白家崖。后来更多的王姓人家迁居于此,因为村名产生了纠纷。一个叫王三聘的秀才征集两姓的意见,改村名为碧村,取王、白两姓居于磐石上之意,完美地化解了村名之争。

在自然界,坚强才是永恒的浪漫。

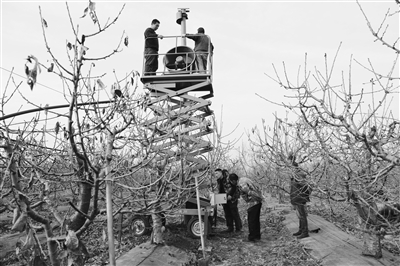

黄土高原上地形破碎,缺乏大块的耕地,人们世代在一个个山坡上,开垦出农田,种植粮食。谷子、黍子、高粱和玉米,成就了他们一日三餐的生活。

山多的地方故事多,一条褶皱,一道裂缝,蕴藏了多少传奇故事。

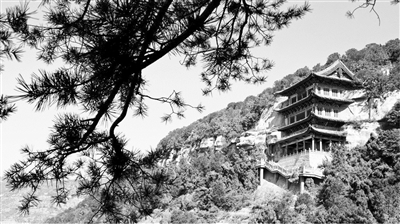

这里的山势并不险峻,但奇石颇多,各种造型的石头彰显大自然的鬼斧神工。这里还有依山就势修造的石窟,虽然经历自然的风化,但当年的模样仍然依稀可见。

生活在山里的人们注定要负重前行,背负着大山的嘱托,肩挑着家人的希望,虽然步履蹒跚,却异常坚定。

因为长期负重而强大,因为目标坚定而沉稳。

给予坚强最好的回报便是河流。

蔚汾河是黄河中游一级支流,发源于野鸡山,经过九道湾81公里的跋涉,在碧村汇入黄河。

而黄河更以慷慨享誉三晋。她在兴县境内流经82公里,在吕梁山脉奔流不息。

这两条被奉为母亲河的河流,从来没有让人们失望过。河流不仅满足了一日三餐的生活需求,慷慨地为农耕生产提供大量的水源,还源源不断地为他们提供心灵的抚慰和精神的滋养。

这里的山并不巍峨,却能遮风挡雨,厚实可靠;这里的水也不婥约,却润物无声,滋养生活;这里的人俭朴成风,却热情好客,慷慨大方。

因为胸怀大地,云朵才甘愿化作雨水滋润土壤。

因为心系蓝天,葵花才乐意弯腰长成太阳的模样。

一朵野花也可以看得到梦想,一片叶子可以洞穿整个秋天。枣子红了,玉米熟了。丰收的果实挂满了院子,就是把秋天挂满了院子。点着灶火,升起炊烟,让家的味道顺着烟囱飘散在空气中,一家人围坐在一起,享受着劳作的成果,憧憬着来年的收成,这就是农民理想中的生活。

常在河边的人都知道,风浪越大,鱼越贵。

对于碧村人来说,日子就像黄河里的浪花,既有穿过高山峡谷的刺激与浪漫,也有流过浅滩平原的平静与舒缓,无论经历多少酸甜苦辣,最终的目标是一路奔向东方。

每个人都希望走在开满鲜花的路上,但路的开始总有泥泞和砂石。虽然路上有阴影,但抬头总是能看到阳光。

生活就是山脚下的蔚汾河,她似乎什么也没有说,却告诉了人们所有的答案。

这世界从来不缺少美,也不缺少发现美的眼睛,而是缺少发现美的心灵。

碧村的美蕴藏在蔚汾河的汤汤河水里,一泓清水不知疲倦奔流不息,不到黄河誓不休的精神让人折服。

碧村的美镶嵌在寨梁上的悬崖峭壁里,风蚀石崖凿石化土形状各异,大自然的鬼斧神工令人叹服。

碧村的美蛰伏在老百姓的三餐四季里,因地制宜顺势而为建造幸福生活,顺天应人的生存智慧令人称奇。

碧村的美萦绕在龙山文化的遗址里,夯土筑城削石为器烧陶为罐,弹指一挥穿梭四千年时空让人慨叹。

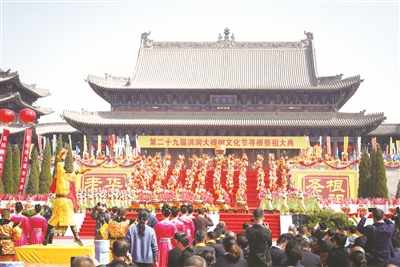

【留住记忆 留住乡愁】“山西省‘中国历史文化名镇名村·中国传统村落’”系列纪录片《碧村》在本报微信公众号、视频号、抖音、快手等平台震撼播出

点击观看

编者的话

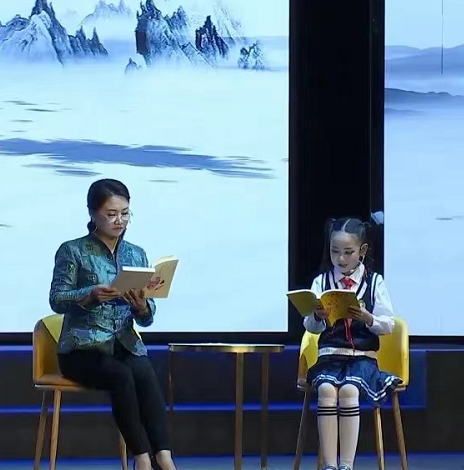

本报全程4K拍摄的以“留住记忆、留住乡愁”为主题的“山西省‘中国历史文化名镇名村·中国传统村落’”系列纪录片——《碧村》,10月1日在本报微信公众号、视频号、抖音、快手以及山西古村落微信公众号等30个新媒体平台全域展播。今日推出“特别报道”专版,以飨读者。

本报“留住记忆、留住乡愁”摄制组将陆续走进全省111个中国历史文化名镇名村、619个中国传统村落进行拍摄,敬请持续关注。

支持单位

中共山西省委党史研究院

山西省地方志研究院

特别鸣谢

山西省住房和城乡建设厅

山西省民政厅

山西省文化和旅游厅

山西省文化旅游投资控股集团有限公司

山西省现代农业产业发展协会

山西省文物局

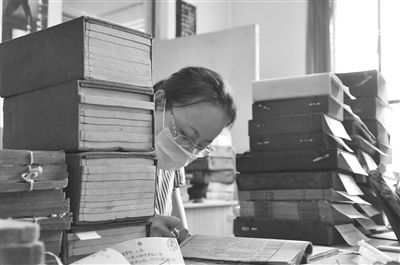

山西省考古研究院华夏文明研究所

鸣谢

吕梁市委宣传部

兴县县委、县政府

兴县县委宣传部

兴县融媒体中心

兴县县委党史研究室

兴县高家村镇党委、镇政府

兴县高家村镇碧村党支部

山西省考古研究院碧村遗址发掘项目工作人员

张光辉 石晓润 张立强 安根

兴县高家村镇碧村村民

王秀俊 王油孩 白利荣 吕引娥

稿件统筹:屈建龙 欧志强

摄影:马正 要笑 李久民 杜泽楷

责编:刘迎春 刘宪芳

版式:侯海宏