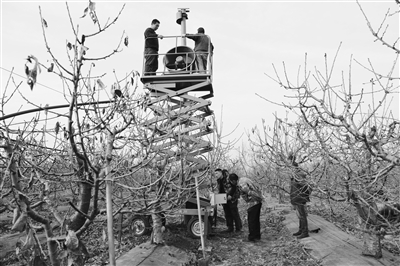

果农正在采摘苹果。 本报记者 张文华 摄

近几年,在大宁县,栽植“富士”苹果多年的农民,渐渐转向栽植“大宁宁脆”苹果(以下简称“宁脆”苹果)。问其究竟,原来是随着市场发展变化,曾经作为大宁县县域农业主导产业的“富士”苹果,逐渐面临品种结构单一、品牌优势不足、市场趋于饱和的窘境。为有效破解果业发展瓶颈,大宁县开发了“宁脆”这一苹果新品种,走出了一条“特优新品种、产业新组织”双轮驱动,以“标准化生产、智能化管理、市场化运营”为抓手的“两新三化”果业高质量发展新路径。

开发特优新品种

激发果业竞争新优势

为尽快开发出替代“富士”苹果的新品种,大宁县有关部门与国家苹果产业体系综合实验站、山西农科院果树研究所密切合作,聘请马峰旺等4位国家苹果产业体系首席专家,在大宁开展特优苹果新品种研发、试验种植、繁育推广等工作。

专家对“秦脆”苹果进行改良试验,于2017年培育出“宁脆”苹果。“宁脆”苹果既保持了原“秦脆”苹果含糖量高、质脆可口等特点,又表现出抗旱耐寒、抗病性强、上市早、耐储运等新优势,被认定为“国内顶级特优苹果新品种”。

在此基础上,大宁县新建“宁脆”苹果苗木繁育基地100亩,预计到今年秋季可出圃脱毒苹果苗木80余万株,为进一步扩大“宁脆”苹果栽植面积提供优良苗木保障。同时,组织乡镇书记、有关单位负责人、相关村支书和果农代表200余人赴陕西洛川县、乾县、杨凌区考察学习,在县内坡角村、白杜村、白村3个示范点,组织了3次实地观摩和15场集中培训,培训人数1000余人次,形成了一支能栽植好、管理好“宁脆”苹果的专业队伍。

培育产业新组织

打造果业发展“领头雁”

为集中优势资源大力推动“宁脆”苹果产业发展,大宁县以“宁脆”苹果为纽带,统筹果农抱团发展,构建了村级合作社、乡镇联合社、县级总社三级架构体系,形成了一张新型合作组织网,全面推进县乡村各层级“合作社+农户+基地”优化配置,促进合作社抱团发展。

为形成一盘棋管理模式,乡镇联合社按照“统一信息、统一技术、统一管理、统一采购农资、统一价格出售”“五统一”模式开展经营,有效规范果树管理,节省生产成本,杜绝恶性竞争,推动小产地与国内外大市场有效衔接。

为创新果农利益联结机制,村级合作社召开社员大会共同议定果树栽植、管理、销售等关键环节的物资供应、销售服务、托管经营、技术管理等事项,议定后社员共同遵守。通过民主决策、合作发展,实现了资源共享、技术共享和效益共享,果农进入市场的组织化程度大大提高,果农在融合中获得最大利益。

聚焦生产、管理和运营等环节

做好“三化”大文章

聚焦生产环节,做好标准化大文章。大宁县制定了“宁脆”苹果生产技术规程、管理标准和具体措施,从苗木选定栽植、水肥配套到果树管理后期各环节实行生产托管;组建了由10名省内外专家、5名高级农艺师和28名乡村技术员组成的产业提升技术服务团队,形成“县有专家、乡有技术员、村有明白人”的果业人才格局;全面推行果园机械化作业模式,建成5000亩标准矮化密植现代果园,并投资557万元购置拖拉机等11套农机具,实现了果树修剪、果实采收半机械化操作和果园耕翻、施肥、喷药、割草全程机械化操作。

聚焦管理环节,做好智能化大文章。推出“智慧云”智能水肥一体化管理系统,融入“互联网+大数据+云计算”等技术,让果农通过手机APP直接接收果园内各类传感点的采集信息,实时查看果树生长、病虫害等情况,并完成分析处理,实现果园环境智能感知、智能预警、智能决策、智能分析,为精准化种植、可视化管理、科学化决策提供强有力的数据支撑。

聚焦运营环节,做好市场化大文章。据了解,大宁县正在建设投资2亿元、总建筑面积超过4万平方米的水果供应链基地。基地建成后,年水果储藏(出进循环)和分拣能力预计达6万吨,可吸纳大宁及周边地区的优质果品,成为集智慧仓储、分拣精选、水果展销、物流配送、住宿餐饮、电商培训、网点服务等为一体的水果冷链物流产业园区。在此基础上,配套建设果品分选线。为提升“宁脆”苹果品牌知名度,该县还通过举办嘉兴、三亚“大宁宁脆苹果”专场品牌推介会、在北上广等发达城市建立“宁脆”苹果线下直营店等多种方式,全方位拓宽销售渠道,持续提升“宁脆”苹果的品牌知名度和市场占有率。

大宁县持续开拓苹果产业高质量发展路径,让“宁脆”苹果登场唱大戏。到2023年底,“宁脆”苹果种植面积已达2万亩,优选“宁脆”苹果逐渐进入高端水果市场,为果农带来了实实在在的收入。

该县曲峨镇白村党支部书记兼村委会主任冯元明说:“我们村种的‘宁脆’苹果,地头收购价每斤9元左右。这样的价格,以前想都不敢想!”

据了解,大宁县委经济工作会议提出,今年要以“宁脆”苹果为龙头做精一产,持续扩大种植规模,加强配套设施建设,持续提升“宁脆”苹果品牌知名度和市场占有率,将其打造成富民强县支柱产业。

本报记者 张文华

责编:李青