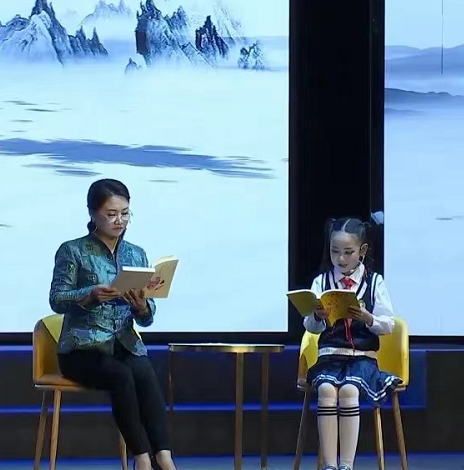

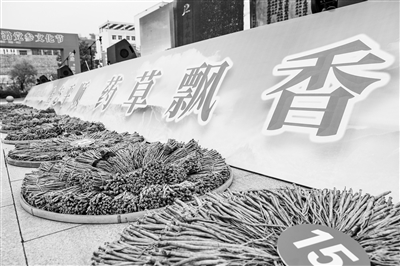

村民在家门口的黄芪加工厂上班。本报记者 吕游 摄

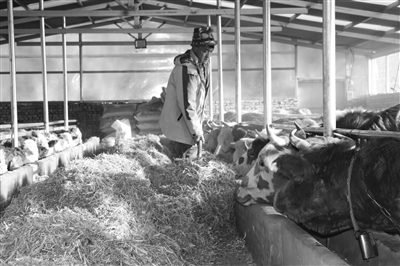

7月15日清晨,六棱山间的薄雾还未散尽,浑源县沙圪坨镇乱岭关村已经热闹起来。村民李有福麻利地钻进村头的黄芪加工厂,开始了一天的工作。“以前这时候都在家闲着发愁哩!”他掂量着刚分拣好的黄芪片,脸上笑开了花,“如今在家门口干活,一天能挣百八十块钱,年底还有分红!”

就在一年前,这个户籍162户500人、常住人口却不足80人的“空心村”,还深陷“晴天一身土、雨天两脚泥”、产业基础薄弱、人心涣散的困境。而该村能有今天的可喜变化,还要从一面党旗的引领开始说起。

扛旗人来了,涣散的心聚拢了

“组织需要我、信任我,我绝不能辜负这份信任!”接过村支书担子的侯雁飞,面对的最大难题不是贫瘠的土地,而是涣散的人心。他深知,要把村子建设好,先得人心齐。

新班子第一把火,就烧向组织建设。

农家院里、玉米垛旁,成了党校老师讲党课、传农技的课堂。

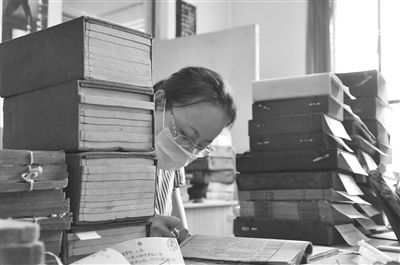

“十几年了,支部终于有了‘心跳声’!”老党员赵振国在泛黄的笔记本上郑重地写下自身感受。村里还深挖人才“富矿”,建立起包含2名带头人后备人才、10名“两委”后备人才、12名本土人才的人才“蓄水池”。沉睡的组织堡垒被唤醒,党员干部眼中重新燃起“大干一场”的火苗。

实干落地,小山村换了新颜

人心齐,泰山移。侯雁飞带着党员干部,从村民最揪心处干起。

曾经褪色的村委会焕然一新,屋顶不再漏雨,成了村民爱去的“暖心驿站”。360米的主街道全面硬化,绿树沿路栽下,路灯照亮了夜晚。

“再不怕下雨天摔跤了!”70岁的村民王桂兰踏着平整的路面去广场跳舞,脚步轻快。沉寂的农家书屋里添了棋牌,人气旺了;修缮一新的广场上,又响起了演出的锣鼓声。村医张明跟着“两委”定期进行入户诊疗,炕头量血压、送药品的温情,暖了留守老人的心。

点“草”成金,产业活了腰包鼓了

民生根基要稳,产业筋骨更要强。

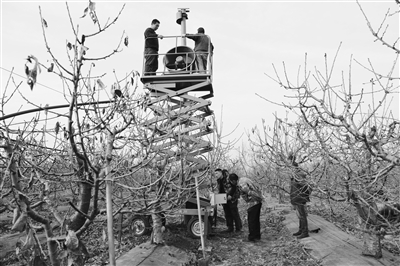

村里那座沉寂的黄芪加工厂,被侯雁飞盯上了。“咱恒山的黄芪是道地药材,不能守着金饭碗讨饭吃!”

农技专家被请进田间地头,手把手教农民种植药材;黄芪加工厂投入运营,闲置的机器重新轰鸣起来。

“第一批货发往北京同仁堂那天,大伙儿围着货车,比过年还高兴!”加工厂负责人兴奋地说。短短一年,这座点“草”成金的工厂就让村集体增收3万元,户均增收超3000元。更让村民自豪的是,村里的黄芪昂首挺进了县里的黄芪文化园,向八方游客展示着恒山珍宝。

变化不止于此。乱岭关村的务工人数从40人增加到68人,3个有驾驶技术的年轻人买了车,跑起了蔬菜运输。车轮滚滚,碾出了增收新路。

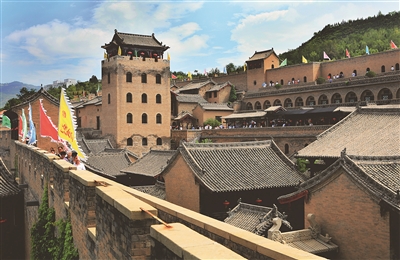

千年雄关,文旅续写新篇章

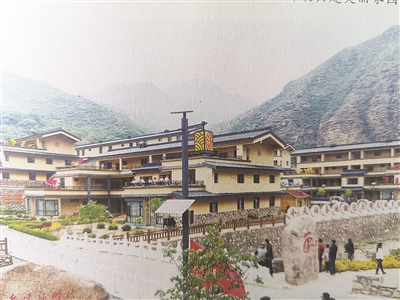

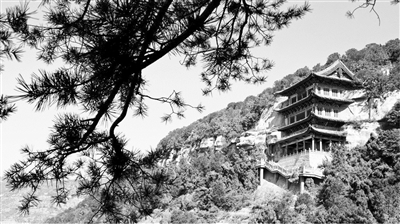

站在村头明代的烽火台遗址上,侯雁飞眺望着层叠的山峦:“老祖宗留下的不只是石头,还是咱发展的底气!”乱岭关,自古是守卫“浑源东大门”的雄关,升起过烽烟,还见证了北魏太武帝乳母安葬崞山的历史。

如今,5座烽火台、1座古寺遗存成了村子叩响文旅大门的“金钥匙”。村“两委”已把乱岭关融入全县“全境恒山、全景浑源”的文旅蓝图,计划链接近邻的荞麦川空中草原和黄家坡露营地。

“白天看烽火台、探浑河源,晚上数六棱山的星星、住咱的山野民宿!”驻村大学生王璐热情地描绘着乱岭关村文旅产业的未来。

夕阳给新硬化的村路镀上金光,老支书徐富坐在文化广场的石凳上,听着悠扬的地方戏,拍着膝盖跟着哼唱。他说:“真没想到,这黄芪香真飘出了山,咱这‘空心村’,真变成‘幸福里’了!”

山风吹过千年隘口,携着新居的炊烟、田野的药香和村民的笑语,在恒山的褶皱里,奏响一曲生机勃勃的乡村振兴新曲。

本报记者 吕游

责编:李青