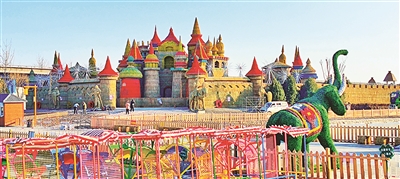

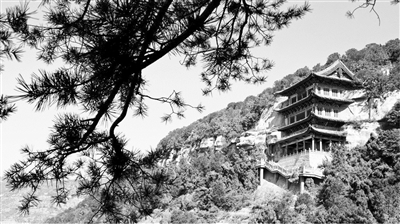

右玉黄沙洼沙漠公园(资料图片)。

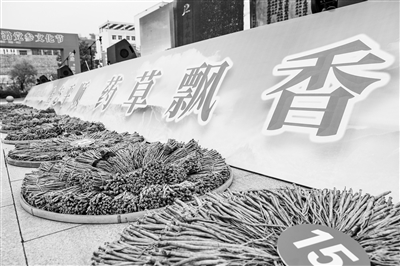

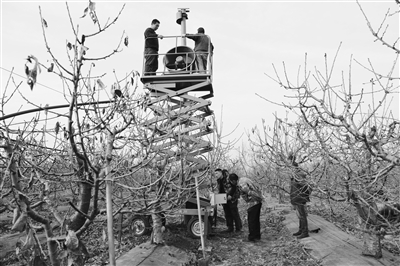

“东方融速甲枣芽红茶系列产品,有效带动了临县相关产业的融合发展,也为枣农开拓了增收渠道。”5月31日,省林业和草原局总工程师王弟在全国林业重点龙头企业山西茗玥茶叶有限公司调研时说。

“小枣叶托起大产业,绿叶子变成金叶子。”东方融速甲枣芽红茶全产业链系列产品的创新研发和快速发展,是我省维护生态安全发展林业产业的一个缩影。

绿水青山就是金山银山。要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。

“林草资源既是生态之基,也是财富之源。”王弟说。

严守涉林涉草生态保护红线

3月29日,在全省河湖长制林长制工作会议上,省委书记、省总林长蓝佛安强调,要把资源保护放在首位,严守涉林涉草生态保护红线。着力抓好林草管理保护各项重点任务,推深做实林长制,大力推动林草事业高质量发展。

4月,我省启动了为期8个月的打击毁林毁草专项行动。

4月24日,省总林长签发了1号省级总林长令——《关于严格保护森林草原资源安全的令》,要求各级林长树牢底线意识和责任意识,坚决遏制重大林草资源案件、重大林草火灾、重大有害生物灾害发生。

近年来,我省通过挂牌、督办、约谈等方式,推进破坏林草资源案件查处工作,实现了违法案件数量和违法面积“双下降”,特别是2013年至2021年案件查处整改“清零”,存量问题得到有效消除。

但部分地区违法破坏林草资源问题仍有发生,特别是近期我省几起案件被国家林草局挂牌督办,再次敲响了警钟。

6月6日,省林草局党组成员、副局长杨俊志在专题新闻通气会上说:“坚守不发生重大森林草原资源案件、重大森林草原火灾、重大有害生物灾害‘三个重大’底线,将聚焦林草生态安全,充分发挥林长制全局性、牵引性作用,从林长履职、督查考核等方面抓好贯彻落实。”

坚决守护好弥足珍贵的绿水青山

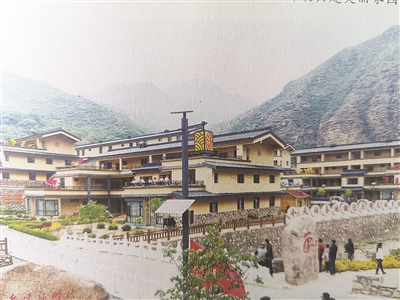

位于汾河水库旁的娄烦县下石家庄村,因地制宜发展乡村旅游。目前,已建成300亩的汾河湾生态农庄、120亩的西梅采摘园、3个淡水鱼塘……

村民张俊爱说:“自从家里办起民宿,日子越过越红火。到了旅游旺季,一个月至少收入四五千元。”

2022年,娄烦县实施汾河上游林草生态保护修复工程,完成荒山造林3万亩、提档升级造林工程6万亩、通道绿化166公里、义务植树4万株。境内汾河水库入库水质达标率常年保持100%,出境断面水质长期保持地表水二类标准以上。

自2020年起,太原市累计投资68亿元,实施各类营造林107.99万亩,森林质量提升42.48万亩,通道绿化533.2公里,村庄绿化491个,受损弃置地生态修复1.13万亩,山水林田湖草生态修复40项16万亩,林木覆盖率达到43%。

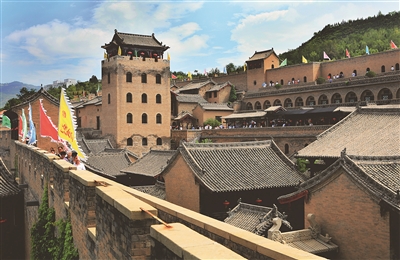

不仅如此,我省林草系统围绕“黄河、长城、太行”三大旅游板块,启动建设了98家国家森林康养试点,打造了33个森林体验基地、养生基地、慢生活休闲体验区……

眼下,我省将生态保护利用与当前深入开展的主题教育结合起来,紧抓林草资源保护第一要务,以实际行动守护好弥足珍贵的绿水青山。

高位推动厚植高质量发展生态底色

去年,我省超额完成年度营造林目标任务,人工造林350.1万亩,位居全国第一,沿黄19县率先实现基本绿化。

全省设置林长3.38万名。省级林长引领五级林长联动巡林,“一方案五制度”工作体系实现上下贯通,林长制工作纳入省委、省政府年度督查、考核范围,将林草资源保护作为全面推行林长制工作的重要内容来抓,进一步提升林长抓林草资源保护的能力。

以本质安全为底线,严格做到防火防虫。我省颁布永久性生态公益林保护条例等一系列法规,推动2100多万亩天然林得到休养生息,5800多万亩永久性公益林得到立法保护。

2022年,全省成为火灾发生次数最少、资源受害率最低、12小时扑灭率最高的年份。完成林草有害生物防治285.99万亩,美国白蛾和松材线虫病继续保持“零入侵”。

今年,省林草系统将进一步加大对违法破坏林草资源案件的督促指导力度。聚焦问题多发区域,对生态破坏严重、社会舆论关注、群众反映强烈的毁林毁草问题,以有力的举措,既查案又查人,形成震慑违法违规行为的高压态势,全面提升我省林草资源保护管理水平。

短评

做兴林草、护生态的践行者

走进“塞上绿洲”右玉,仿佛走进森林、村落、农田组成的生态画卷,浓浓绿意扑面而来。

“如今的右玉是‘天然碳库’。”不久前,右玉县林业局局长刘占彪接受媒体采访时说,“最近,右玉整合了40.49万亩的碳中和示范林,并积极推动第一笔‘生态林折算成碳减排量’进行交易,我们将继续积极探索林草生态产品价值实现路径,让老百姓享受更多的生态红利。”

右玉的巨变,是我省深入贯彻习近平生态文明思想,坚持因地制宜、科学增绿,不断提升造林质量,持续提高森林覆盖率,筑牢京津冀和黄河中下游地区绿色生态屏障的典型案例,也是我们努力打造“望得见山、看得见水、呼得到好空气”美好生活的生动实践。

森林是陆地生态的主体,是人类生存的根基。党的十八大以来,我省紧扣厚植高质量发展生态底色目标,以人与自然和谐共生的现代化和美丽山西建设为统领,以“两山七河一流域”为重点,统筹全生态治理,按下生态文明建设快进键。

全省林草系统着眼生态脆弱的现状,把植树造林、绿化国土、美化家园作为造福千秋万代的大事,深入推进大规模国土绿化,每年营造林400万亩以上,2020年森林面积达到5542.93万亩,森林覆盖率达到23.57%,森林和草原资源总量明显增加。

虽然取得了来之不易的成绩,但是距离广大人民群众共享绿色化的诗意生活还有一定差距。不断厚植高质量发展的生态底色,努力让三晋大地的天更蓝、山更绿、水更清、环境更美好,依然任重道远。

这就需要全省上下大力建设“绿色国土”。在城区,让森林走进城市、让城市拥抱森林;在山区,要提升自然生态系统功能,遏制生态系统退化趋势,让山水林田湖和谐共生。

全省广大干部群众要积极培育健康稳定、功能完备的森林、草原、湿地、荒漠生态系统,勇担使命、久久为功,争做兴林草、护生态的践行者,努力让绿水青山成为人民群众致富的金山银山。

本报记者 欧志强 实习记者 刘迎春

责编:李青