盛夏的朔州,绿意铺陈。从怀仁市管庄村的休闲广场,到怀仁市海北头村的陶瓷厂房,再到右玉县东街村的道德讲堂,文明之风拂面而来。近年来,朔州市把美丽乡村建设作为乡村振兴的主要抓手,以“塑形”与“铸魂”并举的治理创新,让一个个普通村庄蝶变为全国文明村镇。近日,记者循着文明星火,走进东街、管庄、海北头三村,探寻它们从“外在美”到“内在美”的振兴密码。

管庄村:城郊融合画出“幸福半径”

距怀仁市区仅2公里的管庄村,曾是被城市“遗忘的角落”。“晴天一身土、雨天一脚泥”的记忆,如今被78盏太阳能路灯终结。

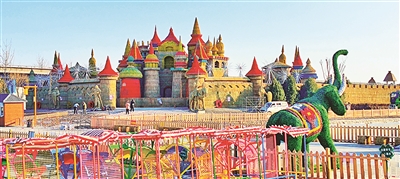

村“两委”按城市标准建设乡村,请来设计专家做整体规划:道路硬化到户、雨污分流、弱电入地。为村口3处休闲广场配齐智能健身器材,对此,村民小管笑称:“连城里人都来‘蹭’场地。”

环境美了,产业也旺了。依托城郊优势,管庄村建成蔬菜冷链仓储中心,引进电商平台,把农户的西红柿、辣椒卖到北上广;村集体年收入突破80万元,村民人均增收3000元。

文明乡风同步生长。“文明家庭”评选、“身边好人”故事会常态化举行;农家书屋周末放映红色电影;妇女们组成“管庄大嫂”志愿服务队,为孤寡老人送饭、为留守儿童辅导作业。

今年5月,管庄村获得第七届全国文明村镇称号,成为我省乡村振兴战略实施的标杆村。

管庄村的实践表明:城郊村不必“千村一面”,找准“城市配套+乡村肌理”的融合点,就能画出2公里“幸福半径”。

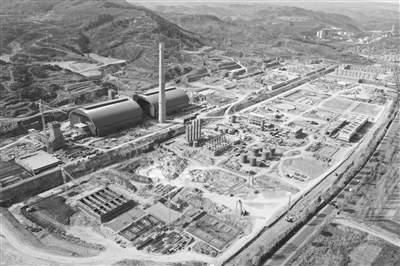

海北头村:产业引擎激活“精神共富”

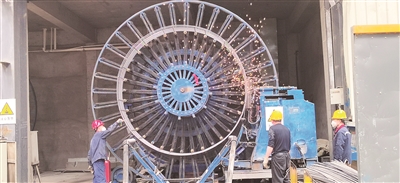

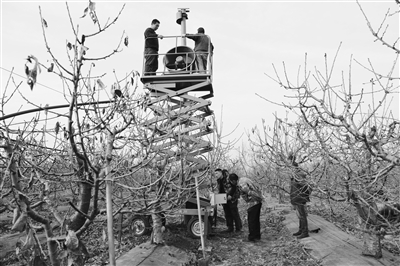

怀仁市区东部8公里处,海北头村的陶瓷生产线正开足马力运转。“过去种地年收入不到万元,如今在家门口打工,一个月就挣4000元。”村民赵大姐的话道出了产业转型的力量。

该村党总支把支部建在产业链上:种养业、运输业、陶瓷业、建材业4个党小组对应4条产业链,党员带头跑订单、攻关技术难题。去年,村集体经济收入突破200万元,带动就业600余人。

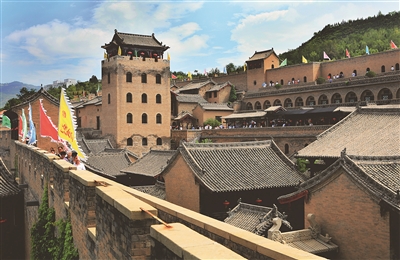

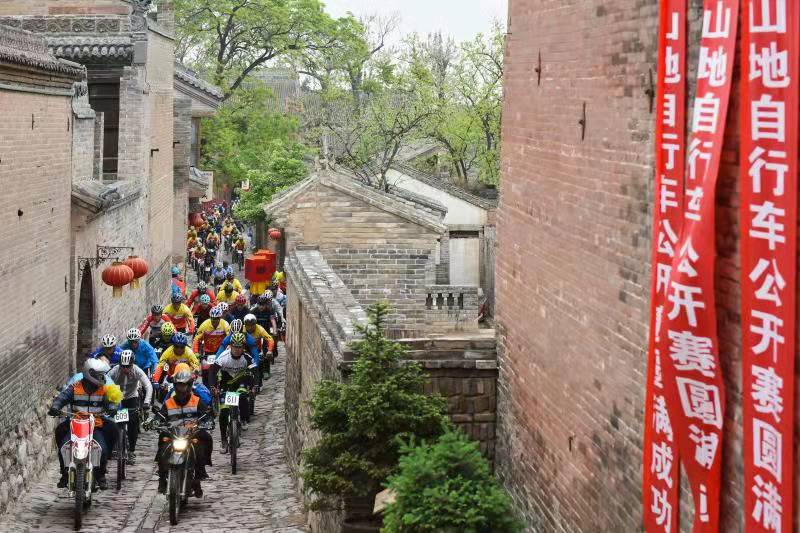

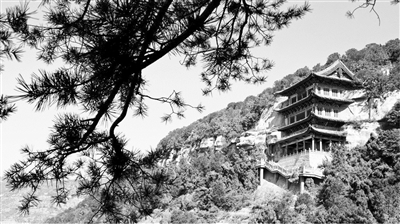

腰包鼓了,精神也要富。村里建成小型污水处理站、垃圾填埋场,告别“垃圾围村”的过往;手绘文化墙、仿古“小长城”景观成为网红打卡点;春节文艺汇演、广场舞大赛吸引十里八村群众观看。

治理更精细。村民议事会、村务监督委员会、“星级文明户”评选形成闭环,“村里事村民定、好坏大家评”。村民刘大爷感慨:“以前羡慕城里人的生活,现在城里人羡慕我们!”

海北头村的实践证明:产业兴旺是文明村镇的“发动机”,精神共富才是乡村振兴的“终点站”。

东街村:文明积分撬动“星级蝶变”

沿着平整的柏油路走进东街村,一排排“星级文明户”铜牌在阳光下熠熠生辉。村民谢芝指着自家门前铜牌上的“移风易俗星”自豪地说:“攒够积分就能挂牌,现在大家都在比谁家星多。”

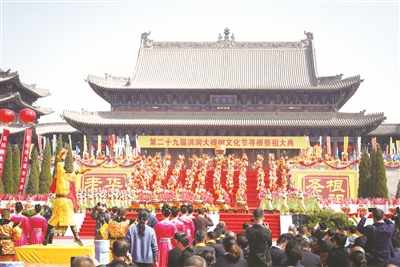

“积分制”是东街村治理的“金钥匙”。村里把孝老爱亲、勤俭节约、邻里互助等10项文明行为量化成积分,每月评比、每季授星。“以前办红白事比排场,现在比谁家办得节俭。”东街村党支部书记王强介绍。

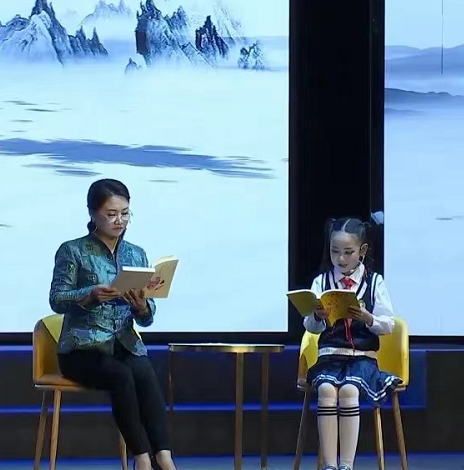

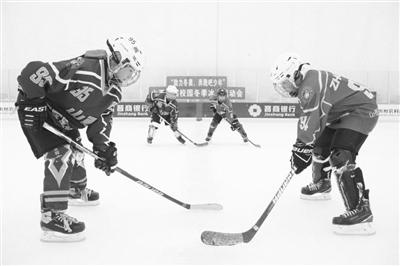

硬件同步升级,地下管网、集中供暖、污水净化池让“脏乱差”成为过去式。农家书屋里,孩子们围坐在一起听“家风故事会”。文化广场夜晚鼓点铿锵,妇女舞蹈队自编自演《文明乡风进万家》。

从省级文明村到全国文明村镇,东街村的蝶变印证:当治理有了“度量衡”,文明就有了“加速器”。

在朔州,管庄、海北头、东街三个村庄,如同三个标杆,各自探索出不同的振兴路径:管庄村以城郊融合拓展幸福边界,海北头村靠产业引擎实现精神共富,东街村用积分制唤醒乡村治理内生动力。三幅画卷,一条主线——以人民为中心,让乡村既有“颜值”更有“气质”。朔州市委书记王帅红表示:“我们将以全国文明村镇为标杆,把可复制、可推广的经验推广到更多村庄,让文明之花在朔州大地常开长盛。”文明星火已点燃,乡村振兴的大戏,正在朔州持续上演。

本报记者 刘成根

责编:李青